【創薬ベンチャーエコシステムとは?】バイオ研究者が知っておくべき、ベンチャー支援事業

バイオベンチャーの中でも特に注目度が高いのが「創薬ベンチャー」です。

近年、新しい医薬品を開発する主体は大手製薬企業からベンチャー企業へと移行しており、新型コロナウイルス対策において「mRNAワクチン」の開発に成功したのも創薬ベンチャーでした。今日では、医薬品の開発品目の約8割が創薬ベンチャーによるものと言われています。

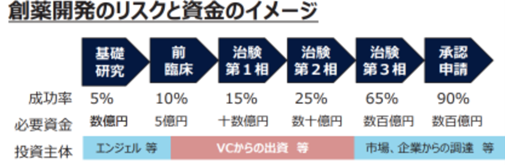

しかし、新薬開発における創薬ベンチャーの存在感が高まる一方で、ビジネスモデルが特殊で事業化の難易度も高いことから、資金調達が困難な状況が続いています。創薬の開発資金には約500億円かかると言われますが、 従来の資金調達法では「数千万円~数億円規模のベンチャーキャピタル(VC)出資を集めるのがやっと」というのが現実だったのです。

こうした状況の中、日本政府が主体となり「創薬ベンチャーエコシステム」を強化する取り組みが開始されました。

この記事ではバイオ研究者としても押さえておきたい、創薬ベンチャーのエコシステムに関する概要と、創薬ベンチャー強化事業に選ばれた企業2社と求人内容について紹介します。

監修者プロフィール

日本総合研究所 創発戦略センター コンサルタント「微生物によるバイオプラスチック生産」を対象とした研究開発の経験を活かし、現職では、政府機関・民間企業に対するバイオテクノロジー・バイオマス由来製品の実装に向けた戦略策定支援、カーボンリサイクル/CCU(Carbon Capture and Utilization)技術の実装に向けた産官学連携のコンソーシアムの企画・運営を担当。著書に「図解よくわかる スマート水産業 デジタル技術が切り拓く水産ビジネス(共著)」「図解よくわかる フードテック入門(共著)」(日刊工業新聞社)。

創薬ベンチャーエコシステム強化に関する政府の取り組み

新薬の開発には多額の資金が必要ですが、欧米などと比較して日本は創薬ベンチャーエコシステムの形成が不十分な状況が続いてきました。

上図が示す通り、創薬の開発には多くの時間と資金が必要である一方、成功率が低く、薬事承認されないと売上が発生しないなど、ビジネスモデルが特殊なゆえに事業化の難易度が高いという特徴があります。

こうした状況を受け、政府は2021年、感染症のワクチン・治療薬に関する技術の実用化開発を行う創薬ベンチャーを支援する目的で「創薬ベンチャーエコシステム強化事業」を創設。さらに翌年には、支援対象を「感染症関連以外で資金調達が困難な創薬分野」に広げる方針を発表しました。

政府は創薬ベンチャーを支援する取り組みを精力的に行っており、創薬ベンチャーエコシステム強化事業の補正予算を2021年度の500億円から、2022年度には3,000億円へと拡大。さらに、2024年7月には「創薬ベンチャーへの民間投資額を2028年に2倍」、「企業価値が100億円以上の企業を10社以上輩出」することなどを新たに掲げました。

国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)とは

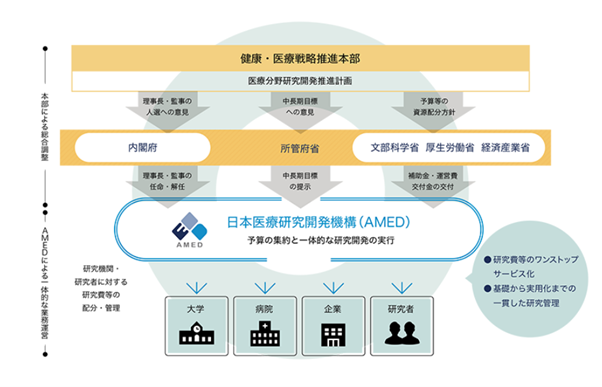

創薬ベンチャーエコシステム強化事業を主導するのが、2015年4月に政府が設立した「国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED/エーメド)」です。

AMEDは日本の医療分野の研究開発の司令塔機能を担い、「健康・医療戦略」「医療分野研究開発推進計画」などの施策を進めています。

従来は文部科学省・厚生労働省・経済産業省が独自に実施していた医療分野の研究開発を一元化。これにより、研究から臨床への橋渡しを迅速かつ円滑に行い、国際水準の質の高い臨床研究・治験を確実に遂行するためのシステムを構築する役割を担っています。

創薬ベンチャーエコシステム強化事業(創薬ベンチャー公募)の概要

「創薬ベンチャーエコシステム強化事業」において、AEMDが創薬ベンチャーを公募します。公募対象となるのは、非臨床試験(※1)、第1相臨床試験、第2相臨床試験もしくは探索的臨床試験の開発段階にある、医薬品等(※2)の開発のための革新的な技術開発を行う創薬ベンチャーです。

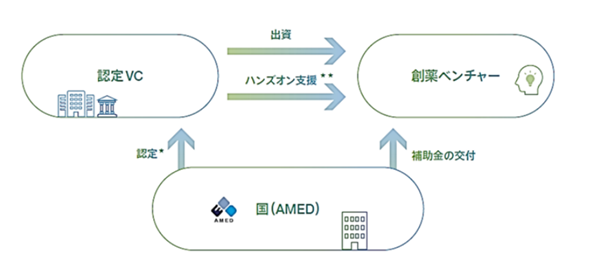

AEMDが認定したVC(認定VC)が補助対象経費の3分の1以上を出資することを要件として、創薬ベンチャーで行う医薬品の実用化開発に対しAMEDが補助金を交付します。

認定VCは創薬ベンチャーに対して成長段階に応じた、経営、開発・技術、薬事観点での「ハンズオン支援(※3)」を行います。

※1 最終開発候補品が定まっていない場合、最終開発候補品を決定するための非臨床試験を行う提案も受ける

※2 医薬品及び再生医療等製品が含まれる

※3 ハンズオンとは、企業買収や投資を行う際、その後のマネジメントにどの程度関与するかを示す言葉。社外取締役などに経営を深く関与させることを指す

公募はAMEDが認定するVCの公募(1.VC公募)と、認定VCの出資を受ける創薬ベンチャーが行う医薬品の実用化開発課題の公募(2.創薬ベンチャー公募)の2段階があります。

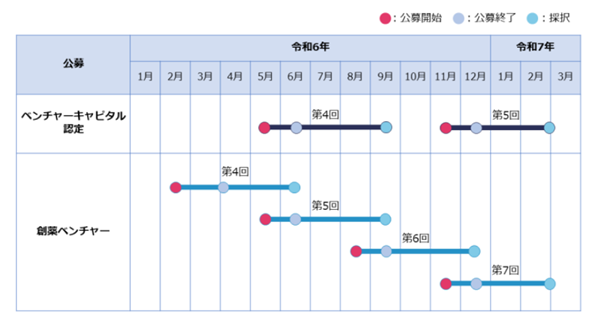

2024年10月現在、AMEDは2024年度 「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(創薬ベンチャー公募)」の公募を実施しています。掲載されている公募のスケジュールは以下の通りです。

以下では、実際に2024年度の第4回、第5回に採択された創薬ベンチャーエコシステム強化事業より、2社をピックアップして紹介します。

創薬ベンチャーエコシステム強化事業の採択企業例1「株式会社Adipo Seeds」

認定ベンチャーキャピタル:DCIパートナーズ株式会社

補助事業課題名:ヒト脂肪細胞由来血小板様細胞(ASCL-PLC)の難治皮膚潰瘍治療に対する他家(同種)再生医療等製品としての開発

出典:国立研究開発法人日本医療研究開発機構「令和6年度 『創薬ベンチャーエコシステム強化事業(創薬ベンチャー公募)』(第4回)の採択課題について」

株式会社Adipo Seedsの会社概要

株式会社Adipo Seedsは、慶應義塾大学医学部発の脂肪組織に由来する細胞を用いた再生医療等製品の開発を行う企業です。 皮下脂肪組織から血小板を安定的・大量に創製する新規再生医学技術などを提供することで世界の血小板不足を解消し、血小板を用いる治療行為をより安価かつ安全に提供できる未来を創り出すことを目指しています。

株式会社Adipo Seedsの事業内容

・脂肪組織に由来する細胞を用いた再生医療等製品の実用化に向けた研究開発

・製造パートナーへの技術ライセンス提供

株式会社Adipo Seedsのバイオ研究者求人

オフィシャルサイトに以下の求人がありました。

・ヒト脂肪組織由来間葉系幹細胞の培養

・培養細胞の品質検査試験(RT-PCR、FACS、ELISAなど)

・作業・実験内容の管理・記録

臨床開発

脂肪組織由来の血小板様細胞(ASCL-PLC)の治験の準備と推進のため、以下の職務を担当

・製品開発戦略の策定

・開発プロジェクト管理

・マーケティング・プロモーション戦略の策定

・外部委託先のとの交渉、プロジェクトマネージメント

CMC

・再生医療等製品のCMC(Chemistry, Manufacturing and Control)

・外部委託先(CDMO)のコントロール

創薬ベンチャーエコシステム強化事業の採択企業例2「レグゼル株式会社」

出典:国立研究開発法人日本医療研究開発機構「令和6年度 『創薬ベンチャーエコシステム強化事業(創薬ベンチャー公募)』(第5回)の採択課題について」

レグゼル株式会社の会社概要

レグセル株式会社は、2016年に設立された創薬ベンチャーです。大阪大学免疫学フロンティア研究センター・坂口志文特任教授が発見した制御性T細胞(Treg細胞)による革新的な免疫療法の社会実装や、免疫制御という新たなアプローチにより、自己免疫疾患・ガンなどに対して新たな医療の提供を目指しています。

レグゼル株式会社の事業内容

・制御性T細胞の培養技術による抗原特異的な免疫抑制を実現した細胞医薬の開発

(対象疾患として、自己免疫疾患、 移植拒絶反応など)

レグゼル株式会社のバイオ研究者求人

現在は募集を終了しているようですが、以下の内容で募集されていました。

再生医療等製品(細胞)の前臨床段階の研究開発業務を担当

・研究開発薬理部門のメンバーとして医薬品創製プロジェクトに参画、試験実施を担う

・薬効薬理試験の実施

・細胞の分化誘導、性状解析、機能評価

・研究計画書および報告書の作成

応募に必要な学歴

学士

業務における必須経験

・薬理試験の経験

・免疫に関する試験の経験あるいはFACSを用いた経験

・研究計画書・研究報告書作成の経験

まとめ

創薬ベンチャーのエコシステム強化は、国をあげての課題・取り組みになっています。具体的には、2022年より「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(創薬ベンチャー公募)」が始まり、創薬ベンチャーに資金が集まる仕組み作りが進んでいます。

資金確保が課題となる中で、バイオ研究者として資金力のあるバイオベンチャーで働きたい場合には、「創薬ベンチャーエコシステム強化事業」に選ばれた企業を選ぶのも1つの選択肢となるでしょう。